Kapitel 6

Die Theorie sozial-ökologischer Systeme

1Rainer Paslack & 2Jürgen W. Simon

1Dr. Rainer Paslack ist Soziologe, Philosoph und promovierter Humanbiologe, der gegenwärtig als wissenschaftlicher Mitarbeiter am SOKO Institut für Sozialforschung und Kommunikation in Bielefeld (Deutschland) tätig ist.

2Prof. Dr. Jürgen W. Simon war bis zu seiner Emeritierung Professor für Biotechnologie- und Umweltrecht an der Universität Lüneburg (Deutschland) und lehrt gegenwärtig an einer Universität in Hanoi (Vietnam).

- 6. Die Theorie sozial-ökologischer Systeme

- EINLEITUNG

- 6.1.Theoretischer Rahmen

- 6.1.1.Die problematischen Beziehungen zwischen Human- und Ökosystemen

- 6.1.2. Basiseigenschaften komplexer dynamischer Systeme

- 6.1.2.1.Selbstorganisation, „Umweltoffenheit“ und „operationale Geschlossenheit“

- 6.1.2.2. Resilienz und Robustheit

- 6.1.2.3.Beschränkte Vorhersagbarkeit von komplexen Systemprozessen

- 6.1.2.4.Komplexität, Gleichgewicht und Stabilität

- 6.1.2.5.Dezentralität, Hierarchie und Heterarchie, Emergenz und Skalenunterschiede

- 6.1.3. Verschiedene Ansätze zur Modellierung sozial-ökologischer Systeme

- 6.2.Systematische Indikatoren

- 6.2.1.Organisiertes Lernen durch Jugendbildung

- 6.2.2.Indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung

- 6.2.3.Indikatoren für sozial-ökologische Produktionslandschaften

- 6.2.4.Sozio-ökologische Produktion

- 6.2.5.Resilienz

- 6.2.6.Über die Indikatoren

- 6.2.7.Wer kann von der Verwendung der Indikatoren profitieren?

- 6.2.8.Die zwanzig Toolkits

- 6.2.9.Bildung als der umfassende Faktor

EINLEITUNG

Im 4. Kapitel wurde aufgezeigt, welch überragende Bedeutung den „Ecosystem Services” (ES) für den Schutz der verschiedenen Ökosysteme vor Degradation und den Verlust an Biodiversität zukommt, insofern diese ein „interface between human and nature“ darstellen. Mit Hilfe dieser „Dienste“ wird versucht, den negativen anthropogenen Wirkungen auf die Ökologie des Planeten Einhalt zu gebieten bzw. solche bereits eingetretenen Effekte wieder auszugleichen. Umgekehrt soll der „Profit“ des Menschen von den wertvollen Ressourcen der Natur bewahrt und in gewissen Grenzen sogar gesteigert werden – ohne aber dass hierbei die Natur (und damit auch die Menschheit) in ihrem Bestand gefährdet oder auch nur dauerhaft in ihren wesentlichen Funktionen gestört wird.

In dem vorliegenden Kapitel werden diese ES-Ziele wieder aufgegriffen, indem ihnen bzw. den Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Natur ein theoretisches Fundament verschafft wird, das auf grundlegenden Einsichten der allgemeinen Systemtheorie beruht, genauer: auf den Basisannahmen der Theorie komplexer und dynamischer Systeme, die sowohl für humane Sozialsysteme als auch für natürliche Ökosysteme relevant sind. Zugleich soll dieses Kapitel den Leser auch in das „systemische Denken“ einführen. Dürften die systemtheoretischen Begriffe doch nicht von vornherein jedem, der mit ihnen nicht bereits beruflich vertraut ist, verständlich sein, sodass es hier oft zu Missverständnissen oder Ratlosigkeit kommen kann. Daher soll im Folgenden nicht nur die Theorie „sozial-ökologischer Systeme“ vorgestellt, sondern sollen zuvor die Besonderheiten kurz erörtert werden, die insbesondere komplexe und dynamische Systeme gegenüber anderen (nicht-systemischen) Entitäten – wie etwa einfachen Dingen (Steinen, Werkzeugen usw.) – auszeichnen. Im Zusammenhang damit soll auch deutlich werden, mit welchen spezifischen erkenntnistheoretischen und methodologischen Problemen jede Systemtheorie zu kämpfen hat, die es unternimmt, die einzelnen Komponenten eines Systems (oder sogar mehrerer miteinander gekoppelter Systeme) und deren Wechselwirkungen zu bestimmen und zusammenhängend zu modellieren.

Denn die Systemtheorie modelliert und analysiert nicht nur die Dynamik einzelner (isolierter) Systeme im Austausch mit ihrer Umwelt, sondern auch das komplexe Zusammenspiel mehrerer Systeme, die wechselseitig füreinander Umwelt sind, indem sie untersucht, welche internen Auswirkungen jedes der Systeme auf das jeweils andere zur Folge hat: hierbei betrachtet sie die Interrelationen zwischen den verschiedenen Systemen gewissermaßen wie die Wechselwirkungen zwischen den Komponenten eines einzigen „Supersystems“, ohne allerdings die jeweiligen Besonderheiten der beiden „Komponenten“ (der Subsysteme) außer Acht zu lassen.

Im Rahmen dieses trans- oder intersystemischen Ansatzes hat sich in den letzten Jahrzehnten die für unseren Kontext maßgebliche „Theorie sozial-ökologischer Systeme“ (SES) herausgebildet, in der Humansysteme (Gesellschaften) und Ökosysteme (Natur) miteinander verklammert werden. Der SES-Ansatz ist ein „integrativer Ansatz“, der sozusagen die kausale Vernetzung von Systemen unterschiedlichen Typs erforscht und modelliert.

Unter einem „sozial-ökologischen System“ kann man grob das Folgende verstehen: Ein „sozial-ökologisches System“ (SES) ist ein System, „that includes societal (human) and ecological (biophysical) subsystems in mutual interactions” (Harrington et al. 2010: 2773). In einem solchen „adaptiven System“ wirken einerseits geophysikalische und biotische und andererseits soziale und kulturelle Faktoren auf eine Weise zusammen, dass das SES insgesamt resilient und nachhaltig zu existieren vermag: Alles ist hier in einem „ewigen Kreislauf“ befindlich, in dem zumindest stofflich prinzipiell nichts verloren geht, weil die freiwerdende Materie sofort wieder in den Kreislauf zurückgefüttert wird. Angetrieben wird die Dynamik dieses Systems von der Energie der Sonne und des Erdinneren (auch dann, wenn sie aus fossilen Lagerstätten erst wieder freigesetzt werden muss). Und alles ist hier Wechselwirkung: sowohl innerhalb der Ökosphäre und der Humansphäre als auch zwischen diesen beiden Sphären: der Mensch wirkt auf die Natur ein und diese wiederum auf den Menschen, sodass der Mensch die Natur nur scheinbar zu beherrschen vermag, in Wahrheit aber immer nur in einem Austausch mit ihr steht. Aus der Natur gibt es kein Entkommen, doch auch die Natur bleibt von den Aktivitäten des Menschen nicht unberührt – so man überhaupt Mensch und Natur einander gegenüberstellen will, denn diese Unterscheidung verdankt sich lediglich einer Perspektive, die alles Nicht-Menschliche vom Menschen her klassifiziert und bewertet („Anthropozentrismus“). Nun ist zwar auch die Wissenschaft nicht „wertneutral“, insofern sie immer von menschlichen Interessen getragen und angetrieben wird, aber die Wissenschaft bemüht sich zumindest um einen objektiven Blick (einen „Blick von Nirgendwo“), wodurch sie die Einseitigkeiten einer bloß subjektiven Betrachtungsweise insofern überwindet, als sie diese kritisch bewertet und zu vermeiden versucht. Schon deshalb brauchen wir die Wissenschaft, wenn wir die Wechselwirkungen zwischen der Öko- und der Humansphäre in einer möglichst vorurteilsfreien Weise verstehen möchten. Und hier sind es die Forschungsansätze der verschiedenen SES-Theorien (und die auf ihnen aufbauenden empirischen Studien), die uns einem Verständnis sozial-ökologischer Zusammenhänge auf eine Weise nahebringen, die der Komplexität dieser Zusammenhänge angemessen ist.

Im Folgenden soll es jedoch nicht darum gehen, die Geschichte des SES-Ansatzes in allen ihren zahlreichen Varianten nachzuzeichnen, sondern darum, jene theoretischen Vorstellungen und für die Praxis relevanten Erkenntnisse zu präsentieren, die für eine Stärkung der „public awareness“ im Hinblick auf die nachhaltige Erhaltung oder Erneuerung natürlicher Ressourcen und Lebensbedingungen unerlässlich sind. Dieses Kapitel ist in zwei größere Abschnitte gegliedert: „Theoretischer Rahmen“ (7.1) und „Systematische Indikatoren“ (7.2).

Das Unterkapitel 7.1. (Autor: Rainer Paslack) verfolgt die folgenden Ziele bzw. Fragestellungen:

- Was sind die Gründe dafür, dass wir die Welt als ein umfassendes sozial-ökologisches System betrachten sollten?

- Welches sind die wichtigsten Merkmale von komplexen dynamischen Systemen in Gesellschaft und Natur?

- Was leistet die Theorie „sozial-ökologischer Systeme“?

Das Unterkapitel 7.2. (Autor: Jürgen Simon) ist den folgenden Zielen bzw. Fragestellungen gewidmet:

- Mit welchen Indikatoren („key tools“) arbeitet die SES-Forschung?

- Auf welche Weise können diese Indikatoren das Monitoring sozial-ökologischer Systeme (SES) unterstützen?

6.1. Theoretischer Rahmen

6.1.1.Die problematischen Beziehungen zwischen Human- und Ökosystemen

Wir alle leben in einer überaus komplexen und dynamischen Welt. Niemand vermag mehr die Vielzahl und Vielfalt an Komponenten und deren komplexes Zusammenspiel zu überblicken, die zusammen das ergeben, was wir als „unsere Wirklichkeit“ bezeichnen. Im Zuge der modernen Globalisierung der Welt in Wirtschaft, Politik und Kultur wurde die Erde mit einem riesigen und unüberschaubaren Netzwerk von Verkehrsverbindungen überzogen, auf denen bei Tag und Nacht zahllose Menschen und Güter sowie Daten transportiert werden. Und obwohl es zahlreiche internationale Abkommen gibt, die diesen „Dschungel“ zu ordnen und zu regeln versuchen, verläuft dieser Prozess insgesamt eher „wildwüchsig“, da in den zumeist neoliberalen Wirtschaftssystemen, zumal der westlichen Welt, die transnational aktiven Unternehmen vorrangig nach betriebswirtschaftlichen Effizienz- und Renditekriterien handeln und jede sich ihnen bietende Chance ergreifen, weitere gewinnbringende Produkte zu entwickeln und neue Märkte zu erschließen, wo immer dies gerade möglich ist und opportun erscheint.

Insbesondere die Landwirtschaft, die eine wachsende Menschheit ernähren bzw. den steigenden Wohlstandsansprüchen genügen muss, dehnt sich immer weiter über alle Bodenflächen aus, die überhaupt genutzt werden können. Weder die „unsichtbare Hand“ des Marktes, die es eigentlich gar nicht gibt, noch die Gemeinschaft der Staaten ist offenbar in der Lage, hier regulierend einzugreifen und dem allgemeinen Wildwuchs Paroli zu bieten. Die ökonomische Globalisierung der Erde verläuft somit weitgehend blind, d.h. in der Form eines sich selbstorganisierenden Prozesses, an dem zahllose Akteure mit ihren oft konkurrierenden Interessen beteiligt sind. Natürlich verfolgt jedes einzelne Unternehmen und jeder einzelne Staat seine eigenen Ziele mit Bedacht, d.h. planvoll, systematisch und rational; auch gibt es so gut wie überall einen gesetzlichen Rahmen, der eingehalten werden muss (freilich etwa auch „Steueroasen“, die den Wirtschaftssubjekten viele Freiheiten einräumen). Doch aufs Ganze gesehen konkurrieren die vielen Unternehmungen der zahllosen Akteure in einer unübersichtlichen Weise; und nicht selten sind gerade die globalen ökonomischen Verflechtungen derart intransparent, dass vor allem an den Finanzmärkten Bewegungen in Gang kommen, die sich jeder Kontrolle entziehen und leicht zu chaotischen Zuständen führen können. Aber auch z.B. der internationale Tourismus, der ebenfalls industriell organisiert ist, trägt zu diesem erdumspannenden Vorgang bei. Nicht nur die Staaten und Unternehmen, auch jeder Einzelne von uns ist also an der fortschreitenden Globalisierung und an deren im Detail unabschätzbaren „Nebenwirkungen“ für Gesellschaft und Natur beteiligt. Es gehört zum Wesen komplexer Systeme, das in ihnen immer Vieles und Unterschiedliches gleichzeitig geschieht und es hierbei zu Diskrepanzen, Unverträglichkeiten, aber auch Verknüpfungen (temporären Allianzen) und Überschneidungen kommen kann, sodass schließlich riskante Entwicklungen oder unerwünschte Trends entstehen, die mitunter erst spät bemerkt werden und noch schwerer zu beherrschen sind.

Dieser Prozess wird zudem begleitet von einer wachsenden Technisierung aller Lebensbereiche und noch der letzten Winkel auf unserem Globus, die auch vor den entlegensten „Reservaten“ der Natur nicht Halt macht: Der ungebremste Hunger der menschlichen Zivilisation nach immer mehr und immer besseren Gebrauchs- und Konsumgütern sowie nach einer immer engmaschigeren und leistungsfähigeren Infrastruktur, nach Straßen und Kanälen, nach Fabrik- und Wohnanlagen, nach weiteren Energiequellen und Rohstoffen führt nicht nur zu einer zunehmenden Ausbeutung der Natur z.B. durch Landverbrauch („land grabbing“) und die Erschließung immer neuer Wasser- und Rohstoffressourcen, sondern auch zu immer engeren und intensiveren Wechselwirkungen zwischen dem Menschen und der Natur. Die negativen Folgen dieser Entwicklung sind hinlänglich bekannt: Bodenversiegelung und Wasserverschmutzung, Artenschwund und Klimawandel bilden hier nur die größten Posten auf der negativen Seite der Bilanz innerhalb der Mensch-Umwelt-Beziehungen. Inzwischen werden sowohl die „Grenzen des Wachstums“ als auch die Umweltkosten immer sichtbarer. Vor allem die steigenden Umweltkosten könnten unserem Verlangen nach weiterem Wohlstand und ökonomischem Reichtum schon bald ein Ende bereiten und sogar ganze Volkswirtschaften in die Knie zwingen. Daher wächst allmählich die Bereitschaft, unser Verhalten gegenüber der Natur zu verändern und insbesondere unsere Wirtschaft „umzusteuern“, indem wir etwa erneuerbare Energien (Sonne, Wind und Wasserkraft) technologisch zu nutzen versuchen, verbrauchte Rohstoffe wieder in den Wirtschaftskreislauf einspeisen („Recycling“) oder natürliche Rohstoffe durch künstliche Materialien substituieren bzw. einsparen. Hierbei kommt vor allem der Reduktion von Schadstoffemissionen (wie CO2, Methan und Feinstoff-Aerosolen), die regelrechte „Klimakiller“ sind und zudem die Gesundheit schwer beinträchtigen können, eine herausragende Rolle zu. Außerdem werden der Natur vielerorts Rückzugs- und „Erholungsgebiete“ eingeräumt (etwa in den Auenwäldern und Regenwaldzonen, in den Mooren und anderen Feuchtbiotopen), werden die Land- und Forstwirtschaft auf einen „ökologischen Anbau“ umgestellt und die Gewinnung sowie Nutzung der knapper werdenden Naturressourcen einem strengen Verbrauchs- und Nachhaltigkeitsmanagement unterzogen. Aber bislang wurde hier allenfalls ein Anfang gemacht – und die Zeit bis zum möglichen Umwelt- und Klimakollaps wird immer kürzer (zumal niemand weiß, wo die „tipping points“ liegen, an denen das Klima in ein neues „Regime“ irreversibel umkippt).

Von besonderer Bedeutung ist bei all dem das Umweltmanagement, das an der Schnittstelle zwischen Mensch und Natur operiert. Natürlich sind auch die sozial-kulturellen Systeme der Vergangenheit niemals von den ökologischen Systemen der Natur abgekoppelt gewesen, sodass es auch früher schon gelegentlich zu vom Menschen verursachten „Umweltkrisen“ gekommen ist: etwa durch Abholzungen für den Haus-, Schiffs- und Grubenbau oder für das Brennholz, das zum Heizen und Kochen in größeren Ansiedlungen oder für den Betrieb von Schmelzöfen benötigt wurde; auch bereits die sowohl extensive als auch intensive Beweidung von Wiesen und Savannen sowie eine übermäßige Bejagung von Wild oder eine exzessive Ausbeutung von Fischgründen, die Umleitung von Bächen für den Betrieb von Wassermühlen oder die Verschmutzung von Gewässern durch Gerbereien und Färbereien oder für die Papierherstellung haben schon relativ früh in der Menschheitsgeschichte für gravierende Umweltschäden oder Naturbelastungen gesorgt. Daher lassen sich erste zaghafte Maßnahmen z.B. für den Gewässer-, Boden- und Waldschutz bereits bei den Sumerern und alten Ägyptern sowie auch im antiken Indien und China und sogar bei den präkolumbischen Kulturen des alten Amerika nachweisen.

Doch die damals zu bewältigenden Umweltprobleme, die sich aus einem prekären Wechselspiel zwischen den menschlichen Nutzungsansprüchen und dem begrenzten Vermögen der Natur zu ihrer Selbstregeneration ergaben, waren nichts im Vergleich zu den Problemen, die sich uns heute stellen, da erkennbar die Existenz des Menschen (und mit ihm zahlreicher Pflanzen- und Tierspezies) auf dem Spiele steht. Nunmehr wird ein Umweltmanagement, das alle relevanten Faktoren berücksichtigt, unverzichtbar, ja überlebensnotwenig. Aber dies ist leichter gefordert als in die Tat umgesetzt! Beherrschen wir doch, wie oben mit Bezug auf die ökonomische Globalisierung und eine im Ganzen ungeregelte Technisierung aller Lebensbereiche schon angedeutet worden ist, noch nicht einmal unsere eigenen sozioökonomischen Systeme, in denen wir miteinander umgehen, kommunizieren, produzieren und Handel treiben. Denn nicht nur die Bewegungen an den Güter-, Dienstleistungs- und Finanzmärkten sind aufgrund ihrer intransparenten Strukturen und globalen Verflechtungen immer undurchschaubarer geworden, sondern auch die politischen und interkulturellen Verhältnisse sind derart verworren, teilweise auch instabil und polarisiert, dass wir auch hier Anlass zur Sorge haben. Daher erscheint vielen Zeitgenossen eine intakte Natur geradezu als das (utopische) Gegenbild zu den verworrenen und prekären Verhältnissen innerhalb der „Weltgesellschaft“ miteinander konkurrierender Staaten und sozialer sowie religiös-fundamentaler Bewegungen und Gruppierungen. Aber dies täuscht: Denn auch in der Natur ist alles in einem ständigen Fluss begriffen, ist es in der Erdgeschichte schon wiederholt zu gewaltigen „Naturkatastrophen“ (etwa zu „big extinctions“ von vielen Spezies) gekommen. Und überhaupt ist das, was wir heute an Artenvielfalt und Klimaverhältnissen auf der Erde beobachten können, das Ergebnis einer natürlichen Evolution, die sich über mehrere Jahrmilliarden hingezogen hat. Und sogar innerhalb eines einzelnen Biotops herrschen nicht nur schiere Harmonie und friedvolle Kooperation (i.S. von Geselligkeit oder Symbiose), sondern vor allem ein allseitiger Überlebenskampf um knappe Nahrungsressourcen, der immer wieder zu instabilen Situationen und die Resilienz (Widerstandsfähigkeit) des Biotops an seine Grenzen führt: Neue vorteilhafte Mutationen verschaffen der einen Art einen Überlebensvorteil gegenüber einer anderen Art oder die Einwanderung von fremden Arten setzt ungeahnte Selektionskräfte frei, die in die Verdrängung oder sogar Ausrottung endemischer Arten einmünden können. Aber es stimmt schon: Bisweilen bleiben Biotope oder spezielle Ökosysteme über eine längere Zeit hinweg relativ stabil, indem es ihnen immer wieder gelingt, etwaig auftretende Fluktuationen (Schwankungen in der Zusammensetzung oder der inneren Dynamik des Systems) auszudämpfen.

Und eine vergleichbare Beherrschung von gefährlichen Fluktuationen wird natürlich auch in den menschlichen Sozialsystemen angestrebt: vor allem über die Ausbildung von Wert- und Rechtssystemen und die Etablierung von exekutiven Institutionen (wie etwa der Verwaltung oder der Polizei), um „Recht und Ordnung“ sowohl herzustellen als auch zu kontrollieren und aufrechtzuerhalten. Hierbei spielen kooperative, verwaltungstechnische und arbeitsteilige Prozesse, aber auch klare Zuweisungen von sozialen Rollen mit bestimmten Rechten und Pflichten sowie auch politische Herrschaftsverhältnisse eine entscheidende Rolle. Und damit dies alles funktioniert, bedarf es des Vertrauens der Bürger in die Legitimität und die Nicht-Korruptheit der Staatsführung; aber auch in die Gerechtigkeit der Gesetzgebung und die Angemessenheit der Rechtsdurchsetzung. Solange dieses Grundvertrauen in die staatlichen Institutionen beim Großteil der Bevölkerung gegeben ist, wird auch das Gesellschaftswesen weitgehend reibungslos funktionieren können und Bestand haben (andernfalls Aufstände oder sogar revolutionäre Umbrüche drohen).

Dies stellt sich in der Natur ganz anders dar: Denn einmal abgesehen von gewissen „freundlichen“ konvivialen Beziehungen innerhalb von Tiergesellschaften (etwa bei Menschenaffen) oder von der rigorosen arbeitsteiligen Organisation innerhalb von Bienen- oder Ameisenvölkern, dominiert in der Natur vorwiegend die „körperliche Überlegenheit“, sodass hier Gewalt und „natürliche Intelligenz“ den Ton angeben. Kurzum: hier bestimmt das „Gesetz von Fressen und Gefressenwerden“ das biologische Naturgeschehen. Und nur innerhalb von Tiergruppen ab einer bestimmten Entwicklungsstufe (wie bei den Säugetieren und Vögeln) sind auch ein kooperatives Verhalten, Fürsorge und sogar Hilfsbereitschaft beobachtbar, da hier die einzelnen Individuen für ihr Überleben und Wohlergehen aufeinander angewiesen sind. Damit wird bereits eine Vorstufe erreicht, auf der immerhin schon ein „soziales Lernen“ in einem rudimentären Umfang möglich ist. Diese Entwicklung nimmt dann schließlich beim Menschen seine ausgeprägteste Form an. Denn in humanen Sozialsystemen wird die Gewaltbereitschaft (Aggressivität) in der Regel durch die Akzeptanz von moralischen Spielregeln (Werten und Normen) und durch ritualisierte Formen des Verhaltens „kanalisiert“ und dadurch in Schranken gehalten. Im Idealfall kann diese friedfertige Organisation aller menschlichen Belange die gesamte Menschheit umfassen – wovon wir aber derzeit noch weit entfernt sind, wie die kriegerischen Auseinandersetzungen in etlichen Regionen der Erde zeigen. Es gehört deshalb zu den größten und schwierigsten Aufgaben jeder menschlichen Gemeinschaft und Gesellschaft, das innere Gewaltpotenzial jedes Menschen, das ein Erbteil aus der biologischen Evolution ist, etwa durch Erziehung und juristische Strafandrohung möglichst gering zu halten bzw. auf harmlose Verhaltensbereiche umzulenken (wie etwa auf den Sport, aber auch auf das staatlich geregelte Konkurrieren um Marktvorteile, Karrierechancen usw.). Da dies einer Gesellschaft aber immer nur nach innen hin möglich ist, unterhält sie in der Regel außerdem noch eine Armee, die sie im Ernstfalle gegenüber äußeren Feinden verteidigen kann.

Warum jedoch alle diese langen Ausführungen zur Struktur und Funktionsweise von sozialen Systemen, wo es doch in diesem Beitrag um sozial-ökologische Systeme geht? Der Grund hierfür ist, dass es bei dieser Art von Systemmodellierung eben nicht nur um Ökologie, sondern immer auch um Soziologie und andere Sozial- und Kulturwissenschaften geht – ja, gehen muss! Es ist uns wichtig, auf die charakteristischen Unterschiede in der Eigenart von naturalen Ökoystemen und kulturellen Humansystemen hinzuweisen. In den SES-Theorien wird die Kenntnis dieser Unterschiede zumeist vorausgesetzt – mit der Folge, dass das Zusammenwirken dieser unterschiedlichen Systemtypen nur unvollständig verstanden wird und oft sogar Missverständnissen Vorschub leistet. Die Qualität und Stärke des „systemischen Denkens“ zeigt sich aber auch daran, inwieweit die besonderen Eigenheiten unterschiedlicher Systemtypen bewusst geworden sind. Denn nur dann können auch die intersystemischen Beziehungen angemessen verstanden werden. Die erkenntnistheoretischen (epistemologischen) Voraussetzungen für die Beschreibung und das Verständnis von humanen Sozialsystemen sind teilweise sehr verschieden von denen für die Analyse von Ökosystemen – ja, in mancher Hinsicht diesen sogar entgegengesetzt. Eine vollständige SES-Theorie muss daher beiden Systemtypen gerecht zu werden versuchen. Zumindest aber ist es von Vorteil, sich die unterschiedlichen Funktionsweisen beider Systemformen bewusst zu machen. Versäumt man dies, dann kann es leicht zu bestimmten Fehleinschätzungen kommen, von denen mitunter auch die Wissenschaft nicht verschont bleibt: Ein berühmtes Beispiel liefert der so genannte „naturalistische Fehlschluss“, der darin gründet, dass man aus der Beobachtung, dass in der Natur offenbar immer der Stärkere überlebt, die Vorstellung ableitet, dass es auch in der menschlichen Gesellschaft ein „Recht des Stärkeren“ gebe bzw. geben sollte (was zu den bekannten „sozialdarwinistischen“ Ideologien führt). Allgemein gilt: Sowohl die dezidierte Kampfstellung gegen die „gefährliche Natur“ als auch der Versuch, die angeblich so „harmonische Natur“ zum Vorbild für das menschliche Verhalten zu erheben, sowie auch die Vorstellung, die Natur sei nur ein „Vorrat“ an wirtschaftlich verwertbaren Stoffen und Energien, aus dem man sich nach Gutdünken bedienen kann, sind nur Ausdruck einer defizitären Bewusstseinshaltung, der es an Differenzierungsvermögen mangelt. Insbesondere an der Frage, ob und gegebenenfalls was wir von der Natur lernen können, scheiden sich von jeher die Geister. Um nur zwei der häufig gestellten Fragen anzuführen: Gibt es ein universal gültiges „Naturrecht“? Gibt es „natürliche Lebensmittel“, sodass gentechnisch modifizierte Nahrungsmittel abzulehnen sind? Zu einer angemessenen Antwort kann gerade auch eine Systemtheorie, die sich für die unterschiedliche Funktionsweise verschiedener Systeme sensibel gemacht hat, Wesentliches beitragen.

Fragen wir z.B., ob die in der Natur herrschenden Gesetze (etwa die der „natürlichen Selektion“) für die Organisation menschlicher Gemeinschaften ein Leitbild liefern können, indem man sie für die Stabilisierung der sozialen Dynamik und für die Einhegung der oben erwähnten „Aggressionsneigung“, die dem Menschen offenbar angeboren ist, übernimmt. Fragen wir mithin: Sind autoritäre Staatsregime eher dazu in der Lage, die Gewaltbereitschaft ihrer Bürger im Zaume zu halten, indem sie diese mit polizeilichen und geheimdienstlichen Maßnahmen kontrolliert, als demokratische Gemeinwesen, die bei der rechtsförmigen „Unterdrückung“ von zwischenmenschlicher und politischer Gewalt auf die freie Zustimmung ihrer Bürger angewiesen sind, um legitim sein zu können? Und sind solche diktaturähnlichen Staatswesen daher stabiler als Demokratien? Antwort: Systemtheoretisch gesehen, lässt sich diese Frage grundsätzlich nicht bejahen, da autoritäre Regime nach einer gewissen Zeit immer zur Mobilisierung von innerem Widerstand und sodann auch zu Aufständen führen; auch im Falle von Naturkatastrophen (z.B. Erdbeben und Überschwemmungen) reagieren sie oft schwerfälliger; und schließlich können hier auch wirtschaftliche Notlagen auf der Grundlage von zentralen Wirtschaftsplanungen eher schlecht gemeistert werden, da dem individuellen Handeln zumeist ein zu geringer Spielraum zugestanden wird (zumindest gilt dies für extreme Formen einer nach innen hin repressiven Herrschaft). Daher können „freie Gesellschaften“, in denen den demokratischen und bürgerlichen Freiheitsrechten des Individuums eine hohe Bedeutung beigemessen wird, nicht unbedingt als instabiler oder krisenanfälliger gelten als autoritär geführte Staaten oder kollektivistisch organisierte Gemeinwesen. Denn liberale Gesellschaften zeichnen sich in der Regel durch einen hohen Grad an Innovativität (Ideenreichtum) und eine nicht geringe Anpassungsfähigkeit (Flexibilität) in Krisenzeiten aus.

Betrachtet man nun moderne bürgerliche Gesellschaften vom demokratisch-rechtsstaatlichen Typus, dann fällt auf, dass sie aus einem „Gemisch“ von sich selbstorganisierenden (informellen) Prozessen einerseits und von politisch-rechtlich geregelten (aus der Perspektive der Individuen also „fremdorganisierten“) Prozessen bestehen. Dies liegt natürlich daran, dass der Mensch zu sich selbst eine „reflexive Distanz“ einnehmen, d.h. über sein Handeln und Wollen nachdenken und gegenüber anderen Personen Verantwortung übernehmen bzw. Rechenschaft ablegen kann. Eine solche „Mischung“ oder Überlagerung finden wir hingegen bei ökologischen Systeme in der Natur nicht (solange wir nicht von außen in sie eingreifen): Natürliche Ökosysteme sind vielmehr durchgängig selbstorganisiert – denn hier gibt es keine „steuernden Instanzen“, die den „blinden“ Naturabläufen etwas entgegensetzen würden: also keine kooperative Planung oder eine Evaluation von durchgeführten Maßnahmen, um deren Resultate zu korrigieren oder die Instrumente und Methoden des Handelns zu optimieren. Nur der Mensch scheint dazu in der Lage zu sein, die Konsequenzen seines Tuns zu bewerten und aus ihnen nachhaltig zu lernen (ja solche Konsequenzen in Grenzen sogar vorauszusehen), neue technologische Entwicklungen zu stimulieren und voranzutreiben sowie die Formen seines kollektiven Handelns immer wieder zu reorganisieren, falls dies notwendig oder sinnvoll erscheint. Von all dem kann in der Natur nicht die Rede sein.*1* Eine Ackerfläche entsteht nicht von selbst, sondern ist das Resultat einer geplanten Urbarmachung von Wildnis, denn sie muss der Natur erst abgerungen werden. Natürlich strukturieren auch viele (vielleicht sogar alle) Lebewesen ebenfalls ihre Umwelt nach Maßgabe ihrer „Interessen“ und Lebensgewohnheiten (man denke z.B. an die Burgen des Bibers oder an Termitenhügel, die die vorhandene Landschaft stark verändern und prägen können; oder auch an Korallenriffe und Guanovogelkolonien), aber unterhalb der Primatenstufe vollziehen sich alle diese Aktivitäten auf der Grundlage eines angeborenen Instinktprogramms, denn die nicht-humanen Lebewesen können gar nicht anders, als sich so oder so zu verhalten. Weshalb man zu Recht ein bloß instinktives oder reflexartig-reaktives Verhalten vom menschlichen Handeln zu unterscheiden pflegt: denn erst das Handeln erfolgt absichtsvoll und gezielt, wobei in der Regel auch Handlungsalternativen bestehen, zwischen denen eine „freie Wahl“ getroffen wird. Offenbar ist nur der Mensch dazu imstande, im vollen Sinne zweckgerichtet und begründet zu handeln, indem er Prioritäten setzt und mit Hilfe seiner Vorstellungskraft Pläne schmiedet. Hieraus entspringt denn auch die besondere Verantwortlichkeit des Menschen für seine Taten bzw. Unterlassungen: Nur vom Menschen kann man eine Rechtfertigung für seine Handlungen einfordern. Zwar können auch höhere „intelligente“ Tiere gelegentlich „tricksen“, indem sie ihre Artgenossen z.B. über die Lage einer versteckten Beute offenbar bewusst täuschen, doch wir würden sie deshalb nicht zur Rechenschaft ziehen oder ihnen eine Schuld zuweisen. Erst vom Menschen könnte man hier ein „schlechtes Gewissen“ erwarten, weil oder falls er dabei gegen eine bestehende moralische oder rechtliche Norm verstoßen hat. Mancher wird vielleicht entgegnen, dass sein Hund sehr wohl weiß, wenn er etwas „Schlechtes“ getan hat. Doch es ist wohl eher so, dass der Hund bloß merkt, dass sein Halter über ihn verärgert ist und er daher dessen Zorn fürchten muss. – Doch dass allein der Mensch ein „sittliches“, nämlich verantwortliches Wesen ist, bedeutet nicht, dass anderen Lebewesen keinerlei „ethischer Wert“ zugebilligt zu werden braucht: dass z.B. ein Fuchs sich nicht an einem „Hühnerdiebstahl“ schuldig machen kann, rechtfertigt nicht, dass der Mensch ihn wie irgendeine „Sache“ behandeln darf, da der Fuchs ein empfindungsfähiges Wesen ist, dass zu leiden vermag, sodass hier für den Menschen ein Verbot der Leidzufügung besteht. Der Mensch darf zwar seinen Hühnerbesitz gegen den Fuchs verteidigen, aber ohne dem Tier hierbei vermeidbares Leid zuzufügen. Vor allem aber ist auch einem Raubtier ein unbedingtes Lebensrecht zuzugestehen, da auch dieses über einen moralisch relevanten „intrinsischen Lebenswert“ verfügt. Der Tierschutz dient nicht nur der Arterhaltung, sondern pocht auch auf das Wohlergehen jedes einzelnen Individuums jeder empfindungsfähigen Tierart. Die Erhaltung der Biodiversität auf diesem Planeten sollte daher nicht nur aus Eigeninteresse, sondern auch aus ethischem Respekt vor allem Lebendigen geschehen. Naturschutz ist insofern auch eine „ethische Pflicht“. (Nähere Erläuterungen hierzu findet der Leser in Paslack 2012, S. 65 ff.)

Und die Fähigkeit des Menschen, aus Fehlschlägen (Fehlplanungen) zu lernen, ist auch unbedingt erforderlich, denn in komplexen gesellschaftlichen Zusammenhängen (etwa bei einer umfassenden Reform des Steuer- oder Gesundheitswesens oder beim Versuch einer Neuausrichtung von Wirtschaftsabläufen) ist es häufig nicht oder nur begrenzt möglich, die potenziellen Auswirkungen eines innovativen Handelns vorauszusehen. Und schon die Einschätzung der Langzeitfolgen eines gewohnten Handelns kann überaus schwierig sein – wie das Beispiel des fortgesetzten „Raubbaus“ an den Naturschätzen eindrücklich zeigt, wo der Mensch in den frühen Phasen der Industrialisierung reichlich „naiv“ davon ausging, dass die Rohstoffvorräte und Energiereserven des Planeten unerschöpflich seien. Diese Einstellung hat sich inzwischen grundlegend geändert. Aber noch immer verhalten sich einige Politiker und Wirtschaftsexperten faktisch so, als glaubten sie, mit der Natur verhandeln zu können – so wie sie es auf den Parketten der internationalen Diplomatie gewohnt sind. Aber der Natur kann man keine „Angebote“ machen, etwa um Zeit zu gewinnen, bevor ein wichtiger „tipping point“ erreicht wird, nach dem der Klimawandel und alle damit verbundenen Konsequenzen (wie Artensterben, Anstieg des Meeresspiegels, Ausbreitung der Wüstenzonen) ihren unabänderlichen Lauf nehmen.*2* Denn genau das ist ja das Problem: Die Natur folgt einfach nur immer ihren eigenen und unabänderlichen Gesetzen und lässt nicht mit sich reden. Was immer hier an kumulativen oder systemisch rückkoppelnden Effekten auftritt (etwa im Falle einer fortschreitenden Versauerung der Meere oder bei der zunehmenden Freisetzung von Methan aus den sibirischen Permafrostböden aufgrund einer „positiven Rückkopplung“ zwischen steigenden Temperaturen und Methanemissionen), es geschieht einfach, weil es aufgrund der geltenden Naturgesetze eben so geschehen muss (und nicht nur kann, sodass es eine Art „Verhandlungsspielraum“ geben könnte). Während also die „positive Gesetzgebung“ in den Humangesellschaften immer wieder rechtliche Anpassungen in Form von Gesetzesnovellen gestattet, gelten die Naturgesetze absolut und unumstößlich. Das Einzige, was der Mensch in einer solchen Lage tun kann ist, die obwaltenden Naturgesetze entweder durch Zurückhaltung zu respektieren, indem er behutsam und nachhaltig mit den Naturschätzen umgeht (etwa indem er Wiederaufforstung betreibt oder den Fischbeständen Erholungszeiten einräumt), oder auf technologische Weise, indem er etwa neue (nicht-fossile) Energiequellen erschließt (etwa durch Windkraft- und Photovoltaikanlagen) bzw. die Produkte seines wirtschaftlichen Handelns von vornherein so strukturiert, dass sie wiederverwendet („recycelt“) werden können, um auf diese Weise den Verbrauch an neuen Rohstoffen möglichst zu reduzieren. Anders gesagt: Der Mensch kann immer nur mit den Naturgesetzen handeln, indem er sie beachtet bzw. technologisch nutzt, nicht aber gegen sie.

Dies mag eine Binsenweisheit sein, führt aber zu erheblichen Konsequenzen für jedes Systemmanagement an der Schnittstelle zwischen Mensch und Natur. Denn während wir das Verhalten von Ökosystemen immer nur insoweit planvoll ändern können, wie dies im Rahmen der geltenden Naturgesetze (oder der auf diesen basierenden Genetik) möglich ist, können wir die Regeln und Muster unseres eigenen Verhaltens in einem weitaus größeren Maße ändern, da wir in unserem Handeln im Unterschied zu den meisten anderen Lebewesen nicht (oder nur rudimentär) an Instinktprogramme gebunden sind, sodass wir die Angemessenheit unserer Verhaltensweisen und Institutionen überdenken und diese grundsätzlich auch nach Belieben transformieren können. Genau ein solches Überdenken unserer Handlungsweisen und der Leistungsfähigkeit unserer Institutionen scheint gegenwärtig erforderlich zu sein, um die zentrale Frage des Managements sozial-ökologischer Systeme beantworten zu können: Wie können wir in der Entwicklung der Mensch-Natur-Beziehung die „Kontrolle“ gewinnen, damit diese Beziehung nicht ins sozial-ökologische Chaos führt? Dazu müssen wir offenbar nicht nur verstehen, wie Ökosysteme funktionieren, sondern auch in unserem „eigenen Hause“ zumindest so viel Ordnung schaffen, dass ein geordnetes und aussichtsreiches Vorgehen beim sozial-ökologischen Management überhaupt möglich wird! Folglich müssen wir nicht nur die „kritischen Punkte“ innerhalb der Dynamik ökologischer Systeme, sondern auch die „neuralgischen Punkte“ innerhalb der Humangesellschaften identifizieren und zu beherrschen lernen. Eine Neuordnung der Mensch-Natur-Beziehung setzt also eine Neordnung der weltgesellschaftlichen Verhältnisse voraus, die vor allem die Ein- und Ausrichtung der globalen Wirtschaft betrifft. Andernfalls werden alle die schönen Theorien sozial-ökologischer Systeme, die bereits entwickelt worden sind, weitgehend Makulatur bleiben.

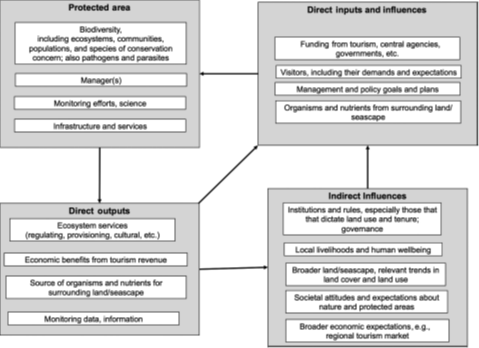

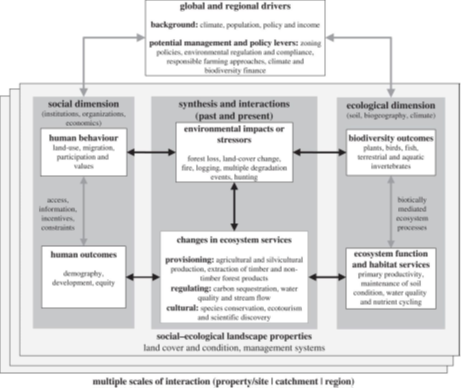

Was bedeutet dieser Befund nun für die Aufgaben und Vorgehensweisen eines Managements, das versucht, die sozialen Strukturen, ökonomischen Interessen und technischen Operationsweisen menschlicher Gesellschaften mit den Strukturen, Prozessen und Gesetzen der für unser Überleben und Wohlergehen wichtigen Ökosysteme in Einklang zu bringen? Ein solches Management wird selbst einen systemischen Charakter annehmen müssen. Und es wird das Spiel der Wechselwirkungen zwischen den humansozialen und den ökologischen Systemen letztlich wie ein einziges großes System behandeln müssen, in dem die die humanen und die ökologischen Systeme mit ihrer jeweils eigenen Dynamik gewissermaßen „Subsysteme“ bilden, die dabei nicht unabhängig voneinander operieren, sondern sich an zahllosen Punkten berühren und immerzu beeinflussen. Daher lag es nahe, eine Theorie so genannter „sozial-ökologischer Systeme“ zu entwickeln, um insbesondere das Zusammenspiel von Ökologie und Ökonomie (aber auch noch von anderen menschlichen Praxisbereichen) in Modellen abbilden sowie aus diesen Erkenntnisse gewinnen zu können, die es uns erlauben, jede bewusste Intervention in die natürliche Umwelt, aber auch jeden sonstigen Effekt auf diese, abschätzen und bewerten zu können. Dies stellt ein ungemein schwieriges Unterfangen dar, das vor allem an die methodische Vorgehensweise hohe Ansprüche stellt: um ein sachlich angemessenes und für praktische Zwecke instruktives Modell erstellen zu können, müssen z.B. alle relevanten Komponenten des Systems, alle Konstanten und Variablen, bestimmt sowie Indikatoren erarbeitet werden, mit deren Hilfe wir die laufenden Veränderungen in einem sozial-ökologischen System (und damit auch den Erfolg oder Misserfolg unserer umweltbezogenen Maßnahmen) beobachten können. Dies stellt die Theorie und Modellbildung vor eine gewaltige Aufgabe, die nicht auf einen Schlag, sondern nur nach und nach gelöst werden kann, indem wir Erfahrungen sammeln und diese immer wieder in das Modell einspeisen, sodass es allmählich eine aussagekräftige und praktisch nutzbare Form annimmt.

*1*Eine Ackerfläche entsteht nicht von selbst, sondern ist das Resultat einer geplanten Urbarmachung von Wildnis, denn sie muss der Natur erst abgerungen werden. Natürlich strukturieren auch viele (vielleicht sogar alle) Lebewesen ebenfalls ihre Umwelt nach Maßgabe ihrer „Interessen“ und Lebensgewohnheiten (man denke z.B. an die Burgen des Bibers oder an Termitenhügel, die die vorhandene Landschaft stark verändern und prägen können; oder auch an Korallenriffe und Guanovogelkolonien), aber unterhalb der Primatenstufe vollziehen sich alle diese Aktivitäten auf der Grundlage eines angeborenen Instinktprogramms, denn die nicht-humanen Lebewesen können gar nicht anders, als sich so oder so zu verhalten. Weshalb man zu Recht ein bloß instinktives oder reflexartig-reaktives Verhalten vom menschlichen Handeln zu unterscheiden pflegt: denn erst das Handeln erfolgt absichtsvoll und gezielt, wobei in der Regel auch Handlungsalternativen bestehen, zwischen denen eine „freie Wahl“ getroffen wird. Offenbar ist nur der Mensch dazu imstande, im vollen Sinne zweckgerichtet und begründet zu handeln, indem er Prioritäten setzt und mit Hilfe seiner Vorstellungskraft Pläne schmiedet. Hieraus entspringt denn auch die besondere Verantwortlichkeit des Menschen für seine Taten bzw. Unterlassungen: Nur vom Menschen kann man eine Rechtfertigung für seine Handlungen einfordern. Zwar können auch höhere „intelligente“ Tiere gelegentlich „tricksen“, indem sie ihre Artgenossen z.B. über die Lage einer versteckten Beute offenbar bewusst täuschen, doch wir würden sie deshalb nicht zur Rechenschaft ziehen oder ihnen eine Schuld zuweisen. Erst vom Menschen könnte man hier ein „schlechtes Gewissen“ erwarten, weil oder falls er dabei gegen eine bestehende moralische oder rechtliche Norm verstoßen hat. Mancher wird vielleicht entgegnen, dass sein Hund sehr wohl weiß, wenn er etwas „Schlechtes“ getan hat. Doch es ist wohl eher so, dass der Hund bloß merkt, dass sein Halter über ihn verärgert ist und er daher dessen Zorn fürchten muss. – Doch dass allein der Mensch ein „sittliches“, nämlich verantwortliches Wesen ist, bedeutet nicht, dass anderen Lebewesen keinerlei „ethischer Wert“ zugebilligt zu werden braucht: dass z.B. ein Fuchs sich nicht an einem „Hühnerdiebstahl“ schuldig machen kann, rechtfertigt nicht, dass der Mensch ihn wie irgendeine „Sache“ behandeln darf, da der Fuchs ein empfindungsfähiges Wesen ist, dass zu leiden vermag, sodass hier für den Menschen ein Verbot der Leidzufügung besteht. Der Mensch darf zwar seinen Hühnerbesitz gegen den Fuchs verteidigen, aber ohne dem Tier hierbei vermeidbares Leid zuzufügen. Vor allem aber ist auch einem Raubtier ein unbedingtes Lebensrecht zuzugestehen, da auch dieses über einen moralisch relevanten „intrinsischen Lebenswert“ verfügt. Der Tierschutz dient nicht nur der Arterhaltung, sondern pocht auch auf das Wohlergehen jedes einzelnen Individuums jeder empfindungsfähigen Tierart. Die Erhaltung der Biodiversität auf diesem Planeten sollte daher nicht nur aus Eigeninteresse, sondern auch aus ethischem Respekt vor allem Lebendigen geschehen. Naturschutz ist insofern auch eine „ethische Pflicht“. (Nähere Erläuterungen hierzu findet der Leser in Paslack 2012, S. 65 ff.)

*2*Umweltpolitiker bewegen sich daher auf einem Terrain, das sie vor ungewohnte Aufgaben stellt, denn mit der Natur gibt es zwar einen Austausch, aber keinen Dialog. Und der Mensch kann zwar um sein Leben kämpfen (etwa im Faslle eines Erdbebens oder einer Flutkatastrophe), aber nicht gegen die Natur kämpfen, denn die natur selbst ist weder gegen noch für den Menschen, sondern geschieht einfach. Sie kennt auch keine „Katastrophen“, sondern nur Umstrukturierungen geringeren oder größeren Ausmaßes. Was wir von der Natur lernen können, sind daher keine Regeln für unser Zusammenleben, sondern lediglich Musterlösungen für technische Fragestellungen hinsichtlich Machbarkeit, Wirksamkeit und Effizienz. Und schließlich können wir von der Natur auch etwas über die biologischen Grundlagen unserer eigenen Gattung erfahren: z.B. über jene „archaischen“ psychischen Mechanismen, die unsere spontanen Verhaltensreaktionen (Reflexe) prägen und steuern. Vor allem aber kann uns unser Naturwissen dazu verhelfen, jene Naturgegebenheiten und Naturprozesse nicht zu schädigen oder zu stören, die für unser Überleben unentbehrlich sind.

6.1.2. Basiseigenschaften komplexer dynamischer Systeme

Die nachstehende Darstellung geht hauptsächlich deshalb ins Detail, weil es ihre Absicht ist, den Leser für das „systemische Denken“ zu sensibilisieren. Der Leser soll mit den Grundbegriffen, aber auch mit den Tücken und Schwierigkeiten ihrer Anwendung vertraut gemacht werden. Es werden daher nur einige wenige Vorkenntnisse vorausgesetzt. Nach und nach soll deutlich werden, was es heißt, die Wirklichkeit als ein System bzw. als ein Geflecht aus vielen (Sub-) Systemen zu betrachten. Bekanntlich kann es leicht passieren, dass man „den Wald vor lauter Bäumen“ nicht sieht. Bei der Systemanalyse kommt es aber gerade auf den „Wald“ an, denn Waldbäume verhalten sich anders als einzeln stehende Bäume. Wobei es aber gar nicht stimmt, dass irgendein Baum jemals allein dastehen würde: denn immer ist ein wasser- und bakterienreicher Boden da, auf dem er steht, und stets sind eine oft mit Wolken überzogene Atmosphäre sowie eine Licht spendende Sonne vorhanden, mit denen jeder Baum in Wechselwirkung steht (auch wenn der Baum natürlich nicht auf die weit entfernte Sonne selbst zurückwirken, sondern deren Lichtenergie für seinen Stoffwechsel bloß photosynthetisch nutzen kann).

Ganz allgemein kann man „Systeme“ als geregelte Gefügegesamtheiten aus mehr oder minder vielen Komponenten definieren, bei denen die Relationen zwischen den Komponenten wichtiger sind als die Komponenten selbst. In diesem Buch geht es allerdings nur um dynamische Systeme (nicht also auch z.B. um Gedankensysteme, nicht um Begriffs- oder Klassifikationssysteme). Und die hier behandelten Systeme sind besonders komplex, d.h. auf vielfältige Weise intern vernetzt, indem ihre Komponenten auf unterschiedliche Weise miteinander wechselwirken oder „kommunizieren“. Auch sind hier die Komponenten keineswegs alle gleichartig, sondern oft sogar höchst verschiedenartig. Thematisiert werden hier also nur solche Systeme, die einen ganzheitlichen Struktur-Prozess-Zusammenhang bilden. Zudem sind die hier betrachteten Systeme sämtlich selbstorganisiert und selbsterhaltend, also nicht geplant oder „konstruiert“ wie etwa Maschinen. Und überdies sind sie evolutionsfähig, indem sie ihre Binnenstrukturen, ihre Operationsregeln und auch ihre Größe (ihre räumliche Ausdehnung, aber auch ihre zeitliche Dauer) durchaus ändern können. Hinzu kommt schließlich noch, dass die hier interessierenden Systeme (jedenfalls weitgehend) „funktionell geschlossen“ sind, was ihre Ordnung stabilisiert und wodurch sie in einem gewissen Maße widerstandsfähig gegenüber Störungen aus ihrer Umwelt werden. Die Systeme, mit denen wir uns in dem vorliegenden Buch befassen, sind wahrscheinlich sogar die komplexesten dynamischen Systeme, die wir überhaupt kennen. Entsprechend anspruchsvoll und schwierig ist es, diese Systeme theoretisch zu verstehen und in der Praxis erfolgreich zu managen.

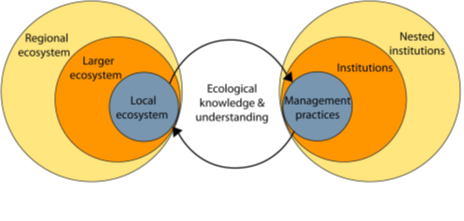

Wenn nun von einem „sozial-ökologischen System“ (SES) die Rede ist*3*, dann haben wir es hier offenbar mit einem extrem komplexen dynamischen System zu tun – oder genauer: mit einem ganzen Geflecht von verschiedenen Systemen, die allesamt ineinandergreifen und deren jeweils interne und interdependente Wechselwirkungen zu Ergebnissen führen, die nicht oder nur in Grenzen vorhersehbar sind. Zumal wir es nicht gewohnt sind, in komplexen („kreiskausalen“ und nicht-linearen) Prozessabläufen zu denken und zudem die immensen Datenmengen zu berücksichtigen, die bei der Beobachtung dieser Vorgänge anfallen: sofern wir diese Daten überhaupt haben, denn sie müssen ja erst mühsam und auf einem methodisch zuverlässigen Wege gewonnen werden. Und selbst dann, wenn wir alle erdenklichen empirischen Daten zur Verfügung hätten, auch dann müssten wir erst noch herausfinden, welche von ihnen und in welcher Hinsicht wichtig sind. Hierzu gehört auch, dass wir die richtigen Fragen stellen und über das methodische (vor allem mathematische) Rüstzeug verfügen, mit dessen Hilfe wir das Datenmaterial angemessen ordnen und auswerten können. Kurzum: Um einen Aussagewert zu erhalten, müssen wir die erhobenen Daten auch interpretieren können, denn erst hierdurch werden sie informativ und wissenswert. Und es versteht sich von selbst, dass die Erstellung eines umfassenden Modells nur interdisziplinär, also nur durch das Zusammenwirken zahlreicher sozial-, kultur- und naturwissenschaftlicher Disziplinen erreicht werden kann. Eine einzelne akademische Disziplin wäre hier schlicht überfordert.

Im Folgenden werden zunächst die essenziellen Merkmale von komplexen und dynamischen Systemen überhaupt beschrieben. *4*Denn diese Eigenschaften sind auch für das weiter unten behandelte „sozial-ökologische System“ von zentraler Bedeutung.

*3*Im deutschen Sprachraum ist auch der Ausdruck „sozio-ökologisches System“ gebräuchlich (in Analogie zu den Beschreibungen sozio-kultureller, sozio-ökonomischer oder sozio-technischer Systeme). Statt im Singular nur von einem einzigen „sozial-ökologischen System“ kann man auch im Plural von vielen „sozial-ökologischen Systemen“ sprechen, wenn man bestimmte „ökologische Komplexe“ (oder systemische Einheiten) aus dem „Ökosystem Erde“ herausgreift und für die Analyse thematisiert. So gibt es neben zahllosen lokalen auch viele regionale Ökosysteme, die alle zusammen das globale Ökosystem unseres Planeten ausmachen. Auf das methodische Problem, wie sich einzelne sozial-ökologische Systeme „zuschneiden“ bzw. voneinander separieren lassen, werden wir weiter unten noch zu sprechen kommen.

*4*Die Darstellung der Basiseigenschaften komplexer dynamischer Systeme beruht im Wesentlichen auf Vorarbeiten eines der beiden Autoren dieses Kapitels: siehe vor allem Paslack (1991), Paslack (2012) und insbesondere Paslack (2019).

6.1.2.1. Selbstorganisation, „Umweltoffenheit“ und „operationale Geschlossenheit“ .

Systeme vom gesellschaftlichen und ökologischen Typ organisieren sich im Wesentlichen selbst, worauf bereits in der Einleitung (7.1.1.) hingewiesen wurde. Damit ist gemeint, dass solche Systeme sowohl ihre internen Strukturen selbst aufbauen als auch selbst (autonom) die Regeln festlegen, nach denen dieser Strukturaufbau und dessen Reproduktion (Strukturerhaltung) erfolgt. Im Unterschied zu „trivialen“ Maschinen (etwa Automaten) gibt es hier keinen Konstrukteur, der von außen her den Aufbau und das Prozessieren (Funktionieren) des Systems bestimmt, aber auch keine innere Zentralinstanz, die diese „Selbsterzeugung“ und Selbstregulation steuern würde, sondern stattdessen ein komplexes Zusammenspiel aller Systemelemente oder Strukturkomponenten, aus dem Form und Funktionsweise des Systems spontan (d.h. ungerichtet und ungeplant) „emergieren“ – was jedoch zumeist nicht auf einmal, sondern über zahlreiche Schritte hinweg (evolutionär) geschieht. Und natürlich kann dieser Vorgang immer nur im Rahmen der geltenden Naturgesetze stattfinden, wobei (wie wir noch sehen werden) die „Beherrschung“ der Gesetze der Thermodynamik eine besondere Rolle spielt. Damit aber solche Systeme ihre Struktur und ihr Verhalten zum einen selbst determinieren und zum andern sich auch fortentwickeln können, indem sie sich fortwährend an geänderte Umweltbedingungen anpassen, müssen sie „evolutionär offen“ sein. Hierzu wiederum dürfen die einzelnen Systemelemente nicht zu „starr“ (unelastisch) beschaffen sein, sodass sich im Geflecht ihrer Wechselwirkungen „evolutionäre Spielräume“ auftun können. Wir haben es hier also auch mit „selbstadaptiven Systemen“ zu tun.*5*

Wenn man von einem „System“ spricht, dann muss man auch von der „Umwelt“ sprechen, da beide Begriffe ein Paar bilden: und zwar von seiner Umwelt, denn komplexe (etwa lebende) Systeme befinden sich nicht einfach nur in einer „Umgebung“, sondern unterhalten mit dieser ganz spezifische Austauschbeziehungen, was zur Folge hat, dass nicht alles, was „draußen“ geschieht, für ein bestimmtes System (zumindest nicht unmittelbar) relevant ist: Nur das, was das System für seinen Erhalt „braucht“, wird aus dem Umgebung seligiert. Dies bedeutet, dass ein derartiges System sich auf eine jeweils besondere Weise „sensibel“ (rezeptiv und reaktiv) gegenüber einem bestimmten „Ausschnitt“ der Gesamtwirklichkeit verhält: und dieser „Ausschnitt“ bildet dann die „Umwelt“ des Systems. So „interessieren“ sich etwa die sozialen Humansysteme mit ihren verschiedenen Subsystemen (wie Wirtschaft, Recht und Kultur) in der Regel nur für spezielle Aspekte ihrer Umgebung: so sind z.B. für das ökonomische Subsystem der Gesellschaft vor allem solche Objekte in der Natur (Lagerstätten, Wasservorkommen, züchtbare Lebewesen usw.) von Interesse, die sich wirtschaftlich verwerten lassen (und mit denen sich Geld verdienen lässt).

Dieser „selektive Zugriff“ auf die Umgebung, der dem System seine spezielle Umwelt verschafft, ist nun zwar aus der Sicht des Systems sinnvoll und verständlich, doch ist damit die Gesamtwirklichkeit keineswegs verschwunden, sondern nur aufgrund einer bestimmten „systemischen Perspektive“ ausgeblendet, d.h. in den allgemeinen „Welthintergrund“ (Seinshorizont) abgedrängt worden. Denn was hier stattfindet, ist ja lediglich eine jeweils systembezogene „Reduktion von Weltkomplexität“ (wie der deutsche Soziologe Niklas Luhmann dies genannt hat), die das System für seine eigenen Zwecke vollzogen hat, um nicht auf alles zugleich achten, d.h. immerzu die gesamte Vielfalt des Seienden „intrasystemisch verarbeiten“ zu müssen, was zwangsläufig zu einer operativen Überlastung des Systems führen würde. Diese selektive Einschränkung des „Blicks“ ist aber nicht frei von gewissen Risiken, da sie auch leicht „blind“ machen kann für Vorgänge in seiner Umgebung, die für seinen Fortbestand und sein Wohlergehen durchaus von erheblicher Relevanz sein können! Und eben in dieser Situation befindet sich momentan die Menschheit, die allzu lange auf Kosten der Natur gewirtschaftet hat und nunmehr feststellen muss, dass ihre Eingriffe in die Natur dort einerseits zu Kontaminationen und Degradationen und andererseits (damit zusammenhängend) zu kumulativen Entwicklungen (wie etwa einer „kritischen“ Anreicherung von Kohlenstoff in der Atmosphäre und steigenden Temperaturen) geführt haben. Diese Entwicklungen konnten auch deshalb für eine gewisse Weile leicht übersehen werden, weil sie außerhalb des Fokus von Wirtschaft, Siedlungsplanung, Wasserregulierung und Verkehrsaufkommen lagen.

Zwar hat man schon immer darauf geachtet, dass „kleinräumig“ und „mittelfristig“ (also bezogen auf das gerade anstehende Planungsvorhaben) die vorhandenen Naturressourcen möglichst sinnvoll und effizient genutzt werden, aber die komplexeren, nämlich „weiträumigen“ und „langfristigen“ Rückkopplungseffekte innerhalb des eigendynamischen Naturhaushaltes konnte oder wollte man nicht berücksichtigen. In der Psychologie würde man hier wohl von einer gewissen „Betriebsblindheit“ oder Kurzsichtigkeit sprechen. Aber nach wie vor ist die Natur mit ihrem riesigen Gewebe aus miteinander wechselwirkenden Ökosystemen zur Gänze da! Wenn also die Natur auch in Zukunft eine für uns lebensfähige Umwelt bilden soll, dann müssen wir einen Weg finden, um die „hausgemachten“ (humansystemischen) Beschränkungen unserer Umweltwahrnehmung zumindest so weit zu überwinden, wie es für die Zukunftsfähigkeit der Menschheit erforderlich ist. Dies ist nicht zuletzt auch ein Gebot der Generationengerechtigkeit, insofern auch unsere ferneren Nachkommen ein Anrecht auf eine Lebenswelt haben, die ihnen ein erträgliches, ja angenehmes Leben im Austausch mit einer möglichst intakten Natur gestattet.

Wie aber könnten wir, trotz unserer „systemischen Brille“, diese erweiterte „Umweltoffenheit“ zur Natur hin erreichen? Zum Glück gibt es unter den Subsystemen der modernen Gesellschaft ein besonderes „Funktionssystem“, das inzwischen sehr stark ausdifferenziert ist und über Erkenntnisreserven verfügt, die uns über den „Tellerrand“ unserer vorwiegend ökonomischen Interessen an der Nutzbarmachung der Natur hinausblicken lassen: die Wissenschaft. Obzwar nun auch die Wissenschaft (wie jedes andere funktionsspezifisches Sozialsystem) an ganz bestimmte „Funktionsimperative“ (Wissen und Erkenntnis) und „methodische Standards“ (z.B. experimentelle Regeln und statistische Relevanzkriterien) sowie an „diskursive Ideale“ (nur das beste rationale Argument zählt) gebunden ist, ist sie gleichwohl prinzipiell dazu in der Lage, alles dem Menschen mögliche Wissen über die Natur zu gewinnen und für andere gesellschaftliche Zwecke zur Verfügung zu stellen. Hierzu aber muss die Gesellschaft sich konsequent als eine „Wissensgesellschaft“ ausrichten, die alle ihre geplanten oder auch unbeabsichtigten Wechselwirkungen mit der Natur einer rationalen Prüfung nach wissenschaftlichen Kriterien unterzieht. Und hierbei kämen keinesfalls nur die Erkenntnisse der Naturwissenschaften zur Sprache, sondern müssten auch die Methoden und Wissensbestände der Sozial- und Kulturwissenschaften miteinbezogen werden, da ja die menschlichen Interessen an der Nutzung der Natur weiterhin bestehen bleiben sollen. Alle relevanten Wissenschaftsdisziplinen, auch z.B. die Ingenieurwissenschaften oder die Psychologie und die Medizin, müssen somit daran beteiligt werden, ein umfassendes und praktikables Modell für die Prozesse in sozial-ökologischen Systemen zu erarbeiten.

Bei all dem sollten auch die ästhetischen Aspekte unseres Naturerlebens nicht übergangen werden, die sich nicht so einfach in ein wissenschaftliches Modell einfügen lassen, jedoch unser allgemeines Naturverhältnis wesentlich mitprägen: eine intakte Natur, das ist immer auch eine „schöne Natur“, in der wir uns wohl fühlen und neue Kräfte sammeln können. Also auch dieses ästhetische und seelische Interesse an der Natur ist zu berücksichtigen, wenn wir Maßnahmen zur Umweltpflege und zum Naturschutz ergreifen. Die Schonung natürlicher Ressourcen und Landschaften sowie die Bewahrung der Artenvielfalt muss daher immer auch die ästhetischen (und vielleicht sogar die spirituellen) Bedürfnisse des Menschen einschließen, denn als Kulturwesen betreiben wir nicht nur Wirtschaft, Wissenschaft und Ingenieurskunst.*6*

Wenn wir nun den Aspekt der „Umweltoffenheit“ komplexer Systeme mit dem Aspekt ihrer Selbstorganisation und internen Selbstregulation (nach autonomen Regeln) zusammenfassen, dann ergibt sich folgendes Bild: Alle sozialen und ökologischen Systeme werden zwar einerseits von jeweils eigenen Regeln beherrscht werden, weshalb sie als „operational geschlossene Systeme“ aufgefasst werden können, aber andererseits stellen sie zugleich auch „offene Systeme“ dar, insofern sie Energie und Materie aufnehmen sowie wieder abgeben: so bezieht das soziale System fortlaufend Rohstoffe für die Ernährung und Produktion aus dem ökologischen System, um sie intern zu verarbeiten oder zu konsumieren, gibt diese aber irgendwann an die Natur und deren Stoffkreisläufe zurück – sei es in Form von Abwärme oder materiellem Müll. Man sagt dann auch, dass das soziale System sich von all dem entlastet, was es nicht mehr braucht und das bei seinem Verbleiben die innere Ordnung des Sozialsystems sogar stören könnte: physikalisch gesehen handelt es sich hierbei um einen Export (oder eine Externalisierung) von „Entropie“, also von „Unordnung“.*7* Und naürlich bilden auch Ökosysteme (so wie bereits die einzelnen Lebewesen) „offene Systeme“, die mit ihrer Umwelt Materie und Energie austauschen. Es ist somit ein Kennzeichen von operational geschlossenen und zugleich energetisch und materiell offenen Systemen, dass sie ihre interne Ordnung nur dadurch aufbauen, stabilisieren und erhalten können, dass sie einerseits ihrer Umwelt selektiv das entnehmen, was sie zu ihrem Weiterleben benötigen, und andererseits alles das wieder an die Umwelt zurückgeben, was ihre inneren Funktionen beeinträchtigen könnte.

*5*Der Ausdruck „selbst“ verweist hier übrigens nicht auf irgendein ominöses „Selbst“, auf das hin alle Prozesse bezogen sind (so wie wir das im Falle der Psyche annehmen, insofern hier zumindest alle bewussten Vorgänge auf ein „Ich-Selbst“ referieren); vielmehr bedeutet das „selbst“ in einem Term wie „selbstorganisiert“ nur so viel wie „spontan“ oder „von selbst“ sich ereignend.

*6* In der Religion und in den bildenden Künsten (aber auch in der Dichtung) hat das Verhältnis des Menschen zur Natur schon immer eine große Bedeutung gehabt: Doch während die Kunst fast immer (von der Antike angefangen) die Schönheiten der Natur geradezu gefeiert und sich zeitweise die Natur sogar zum Vorbild genommen hat, haben vor allem die Hochreligionen (Judentum, Christentum und Islam) der Natur oft einen eher zweifelhaften Wert beigemessen (was oft auch die geringe Wertschätzung des menschlichen Leibes und die „sündhafte“ Sexualität einschloss): etwa wenn in der Bibel davon die Rede ist, dass sich der Mensch die Natur „untertan“ machen solle – ein Imperativ, dem die moderne technologische Zivilisation nur allzu gern gefolgt ist. Doch gibt es hier auch Hinweise, die Natur wie ein „guter Hirte“ zu hegen und zu pflegen, da auch sie (neben Seele und Geist) eine „Schöpfung“ Gottes und daher bewahrenswert sei. Insgesamt ist das Verhältnis der Religion zur Natur (und dies bereits im Mythos) von hoher Ambivalenz geprägt. Demgegenüber haben sich die Künstler aufgrund ihrer eigenen Kreativität oft der schöpferischen Natur verschwistert gefühlt. Aber eben dies machte sie bisweilen auch der Religion verdächtig: wollten die Künstler etwa Gott „ebenbürtig“, d.h. selbst göttlich werden? Ein Vorwurf, den viele Theologen und Gläubige aber auch gegenüber der Forschung und Technik erhoben haben. Dieser „Hybris“-Vorwurf betraf früher vor allem Bestrebungen, „Leben zu erschaffen“ (wie etwa den Golem oder das Frankenstein-Monster). In der Gegenwart richtet sich der Argwohn eher gegen bestimmte KI-Entwicklungen, die Gentechnik, die mögliche Erzeugung von Cyborgs (Mensch-Maschine-Hybriden) und die „synthetische Biologie“ – gerade weil Leben und Geist göttliche Hervorbringungen seien, die nicht künstlich simuliert oder manipuliert werden dürften. Denn heute ist es eher so, dass die Religion den Wert der Natur – und einer auch spirituellen Verbundenheit mit ihr – eher hochschätzt (vorausgesetzt, dass diese Naturverbundenheit nicht in esoterische Gefilde abdriftet). Und schon immer hat es in allen Religionen auch einen naturmystischen Nebenzweig oder Unterstrom gegeben, der das „Buch der Natur“ auf kontemplative Weise als einen Offenbarungstext zu lesen versuchte. Auch gab es seit jeher Pantheisten, die auf die Identität (Wesensgleichheit) von Natur und Gott bestanden haben (etwa Giordano Bruno oder Spinoza). Jedenfalls finden sich in Kunst, Religion und Mystik immer wieder Bestrebungen, die Einheit von (göttlichem) Geist und Natur zu betonen und zu beschwören – und damit auch die Beziehung des Menschen zur Natur nicht nur als ein ökonomisches oder technisches Verhältnis zu sehen.Thermodynamische Aspekte (wie etwas das Wirken der Entropie) spielen daher auch in einigen SES-Ansätzen eine wesentliche Rolle. So arbeitet z.B. das SOHO-Konzept von Kay und Boyle (2008) explizit mit Begriffen wie „energetische Dissipation“, „Nichtgleichgewicht“ und „exergy“ (womit die Qualität der verfügbaren Energie gemeint ist): „The proponents of the [SOHO-] framework argue that as systems move further from equilibrium, exergy increases, more dissipative opportunities become available, and more organization emerges. Flows from ecosystems provide exergy both supporting and constraining human society.” Das Fließen von strukturell verwertbarer Energie in Systemen fernab vom Gleichgewicht ermöglicht sogar erst die (innovative) Selbstorganisation dieser Systeme. Dieses systemtheoretische Wissen enthebt freilich nicht von der Notwendigkeit, die selbstorganisativen Strukturveränderungen in jedem einzelnen konkreten System empirisch aufzuzeigen. Denn jedes System verfügt über seine jeweils eigenen (spezifischen) „inneren Randbedingungen“, unter denen es operiert und evolviert. „Resilience can be described as the ability of a system to maintain its identity“ (Cumming/Collier 2005). Solange also ein System in der Lage ist, größeren Störungen ausreichend „Widerstandskraft” entgegenzusetzen, solange erhält es seine Identität, sodass es wiedererkennbar bleibt. Ausdrücke wie „risikoreich“ oder „gelingen“ sind im Falle natürlicher Prozesse immer nur metaphorisch zu verstehen, denn die Natur kennt weder Riskiken noch Erfolg oder Misserfolg, da sie über keinerlei Selbstbewusstsein oder Intentionalität verfügt. Es ist jedoch äußerst schwierig, beim Reden über die Natur solche „anthropomorphen“ Metaphern gänzlich zu vermeiden.

*7*Thermodynamische Aspekte (wie etwas das Wirken der Entropie) spielen daher auch in einigen SES-Ansätzen eine wesentliche Rolle. So arbeitet z.B. das SOHO-Konzept von Kay und Boyle (2008) explizit mit Begriffen wie „energetische Dissipation“, „Nichtgleichgewicht“ und „exergy“ (womit die Qualität der verfügbaren Energie gemeint ist): „The proponents of the [SOHO-] framework argue that as systems move further from equilibrium, exergy increases, more dissipative opportunities become available, and more organization emerges. Flows from ecosystems provide exergy both supporting and constraining human society.” Das Fließen von strukturell verwertbarer Energie in Systemen fernab vom Gleichgewicht ermöglicht sogar erst die (innovative) Selbstorganisation dieser Systeme. Dieses systemtheoretische Wissen enthebt freilich nicht von der Notwendigkeit, die selbstorganisativen Strukturveränderungen in jedem einzelnen konkreten System empirisch aufzuzeigen. Denn jedes System verfügt über seine jeweils eigenen (spezifischen) „inneren Randbedingungen“, unter denen es operiert und evolviert.

6.1.2.2. Resilienz und Robustheit

Doch soziale Systeme vermögen sich in Grenzen auch neuen Herausforderungen seitens der natürlichen Umwelt anzupassen, indem sie ihre vorhandenen Ressourcen anders verteilen und nutzen oder benötigte Umweltressourcen, die knapp geworden sind, teilweise ersetzen (substituieren); ja, sie können bisweilen sogar ihre eigenen Regeln und Prioritäten ändern, sich selbst weiterentwickeln oder ihre internen Prozesse umstrukturieren. Mit anderen Worten: Soziale Systeme erweisen sich in ihrem Verhalten oft als überraschend flexibel, wenn Knappheiten oder Turbulenzen in ihrer Umwelt auftreten, die sie in Schwierigkeiten bringen oder sogar ihren Bestand bedrohen. Dies macht ihre Resilienz oder Widerstandsfähigkeit in prekären Situationen aus.

Flexibel und in Grenzen resilient sind aber auch die ökologischen Systeme, in denen es ebenfalls zu Umstrukturierungen kommen kann, die vielleicht mit dem Tod vieler Individuen einer Spezies oder sogar mit dem Aussterben ganzer Arten einhergehen, aber nicht in einer völligen Zerstörung des Systems einmünden müssen.*8* Hierbei spielen dann aber nicht Entscheidungen über Prioritäten und Maßnahmen, wie im Falle sozialer Humansysteme, eine Rolle, sondern vor allem Prozesse der Größenreduktion von Populationen oder einer Neudurchmischung der in ihnen beheimateten Arten sowie das zufällige Auftreten von günstigen genetischen Mutationen, die einigen Spezies einen Selektionsvorteil gegenüber Konkurrenten verschaffen. Gleichwohl sind solche Transformationsprozesse in allen offenen Systemen immer risikoreich, sodass es ihnen unter Umständen nicht gelingt, sich trotz aller Anpassungsbemühungen am Leben zu erhalten.*9*Sollte z.B. die Menschheit, die ja nicht nur in ihren selbst erschaffenen Sozial- und Kultursystemen lebt, sondern als biologische Art zugleich auch der Ökologie der Erde zuzurechnen ist, aussterben, dann wird die Natur natürlich trotzdem weiterbestehen (allein schon in geologischer Hinsicht): nur dass dann die biologische Evolution ohne uns ihren Fortgang nehmen würde. Um dies zu verhindern, eben darum ist es so wichtig, die sozial-ökologischen Wechselwirkungen immer besser zu verstehen und damit auch unsere Chancen für eine erfolgreiche Anpassung an eine gewandelte Umwelt zu erhöhen. Und am besten ist es natürlich, wenn die ökonomischen und sozialen Kosten für eine solche Anpassung möglichst gering ausfallen würden bzw. wenn es erst gar nicht zu gravierenden Umweltveränderungen (wie etwa einen größeren Klimawandel) kommen würde.

Die adaptive Resilienz biologischer bzw. ökologischer Systeme geht oft mit einer Robustheit einher, worunter die evolutionäre Beständigkeit einer bestimmten Eigenschaft des Systems im Falle von Störungen oder unter Bedingungen der Unsicherheit zu verstehen ist. Je robuster ein System gegenüber externen Störungen ist, desto mehr vermag es seine ursprüngliche Identität zu bewahren. Für die Analyse von SES und insbesondere für die Vorhersagbarkeit ihres Verhaltens ist die Identifizierung der „robusten Faktoren“ von entscheidender Bedeutung, da sie den Spielraum möglicher Variabilität einschränken.

Damit ist denn auch das wesentliche Ziel sozial-ökologischer Modellbildungen umrissen: nämlich sich abzeichnende größere Umweltprobleme möglichst frühzeitig zu erkennen und ihre Tragweite abzuschätzen (Monitoring und Warnfunktion), deren Ursachen aufzuzeigen (Kausalanalyse und Erklärungsfunktion) sowie Hinweise auf eine effiziente Gegensteuerung liefern zu können (Empfehlungsfunktion). Freilich ist es auch unter Wissenschaftlern nicht immer klar, welche Maßnahmen denn nun die geeignetsten sind, sodass es hier nicht selten zu grundsätzlichen Kontroversen über das richtige Vorgehen kommt: Ist es z.B. sinnvoller, gefährdeten Wäldern daurch zu „helfen“, dass man in ihnen „aufräumt“ und sie mit klimarobusteren Bäumen aus anderen Weltgegenden aufforstet, oder wäre es besser, die Wälder einfach für eine Weile in Ruhe zu lassen, sodass sie sich durch ihre Selbstorganisation von selbst erholen und an geänderte Klimabedingungen anpassen können? Die verschiedenen sozial-ökologischen Modelle geben auf diese und ähnliche Fragen durchaus unterschiedliche Antworten, je nachdem, von welchen Prämissen sie jeweils ausgehen.

Um all dies leisten zu können, ist eine besondere Denkweise erforderlich: das „systemische Denken“, d.h. ein Denken im Hinblick auf ein Verständnis der Wechselwirkungen zwischen rekursiv miteinander vernetzten Komponenten, die zusammen ein „Ganzes“ bilden, in dem gewissermaßen alles mit allem zusammenhängt. „Systemisches Denken“ versteht sich jedoch nicht von selbst, sondern muss erlernt und eingeübt werden. Dies ist alles andere als einfach, denn im Allgemeinen denken wir „linear“, d.h. in einfachen Kausalketten, die sich in verschiedene Richtungen immer weiter entwickeln und baumartig verzweigen. Hierbei verlieren wir rasch die Übersicht. „Nicht-lineare“ oder rückkoppelnde „kreiskausale“ Zusammenhänge, wie sie für komplex vernetzte Systeme typisch sind, entziehen sich in der Regel unserem Verständnis, zumal wir im Alltag zumeist mit einfachen Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu Recht kommen. Dies gilt aber auch schon für exponentielle Wachstumsprozesse, bei denen sich in einem bestimmten Zeitraum die Quantität eines bestimmten Faktors verdoppelt (daher fällt es vielen Menschen schwer, die exponentielle Entwicklungsrate einer Pandemie, wie etwa der von Covid 19, nachzuvollziehen). Zudem sind wir es gewohnt, kurzfristig zu denken und zu planen, weshalb uns die Langzeitfolgen unserer Handlungen zumeist verborgen bleiben. Das Alltagsdenken, aber auch das Denken vieler Politiker und Unternehmensführer, findet überwiegend auf kleinen zeitlichen und räumlichen Skalen statt, sodass weitreichende (zumal globale) Folgewirkungen kaum einmal berücksichtigt werden. In gewisser Weise verhalten wir uns fast immer opportunistisch (indem wir dem nächstliegenden Vorteil den Vorzug geben) und „zukunftsblind“, wenn es um Entwicklungen jenseits unseres kurz- oder mittelfristigen Handlungshorizonts geht („in the long run“). In einer stark vernetzten und zugleich „systemisch geschlossenen“ Welt wie der unsrigen kann sich ein solches Denken jedoch leicht „rächen“, indem wir plötzlich mit unerwarteten und vielleicht sogar irreversiblen Folgen unseres Handelns (insbesondere bei tiefen Eingriffen in den Naturhaushalt) konfrontiert werden.

*8*„Resilience can be described as the ability of a system to maintain its identity“ (Cumming/Collier 2005). Solange also ein System in der Lage ist, größeren Störungen ausreichend „Widerstandskraft” entgegenzusetzen, solange erhält es seine Identität, sodass es wiedererkennbar bleibt.

*9*Ausdrücke wie „risikoreich“ oder „gelingen“ sind im Falle natürlicher Prozesse immer nur metaphorisch zu verstehen, denn die Natur kennt weder Riskiken noch Erfolg oder Misserfolg, da sie über keinerlei Selbstbewusstsein oder Intentionalität verfügt. Es ist jedoch äußerst schwierig, beim Reden über die Natur solche „anthropomorphen“ Metaphern gänzlich zu vermeiden.

6.1.2.3. Beschränkte Vorhersagbarkeit von komplexen Systemprozessen

Eben deshalb ist es erforderlich, dass wir lernen, mit Komplexität, Exponentialität, prozessualer Rückkopplung und Nicht-Linearität sowie zirkulärer Kausalität umzugehen. Und glücklicherweise steht uns hierzu eine Reihe von mathematischen Methoden zur Verfügung, mit deren Hilfe sich vernetzte und rekursive Prozesse grundsätzlich modellieren lassen. Gleichwohl sind der Voraussagefähigkeit solcher Prozesse auch bestimmte methodische Grenzen gezogen, gerade weil diese Prozesse derart komplex sind, dass auch unwahrscheinliche Verzweigungen und „feed backs“, ja sogar „chaotische“ oder „fraktale Effekte“ aufgrund unvorhersehbarer Prozessfluktuationen auftreten können. Daher müssen Maßnahmen, die in den Naturhaushalt auf positive Weise eingreifen sollen, immer so designed werden, dass auch eventuelle unerwünschte Effekte, mit denen man nicht gerechnet hat, beherrschbar bleiben, indem sie revidiert werden können („Rückholbarkeit“).

Die relative Unberechenbarkeit des Verlaufs von Systemprozessen bedeutet nun aber nicht, dass in vielen Fällen nicht doch einigermaßen zuverlässige Prognosen und Trendabschätzungen erstellt werden können (zumindest im mittelfristigen Bereich): Je mehr wir an Daten über die Naturprozesse ansammeln und mit geeigneten Modellen und Algorithmen auszuwerten verstehen (i.S. einer „big data-analysis“), desto aussichtreicher wird auch der Erfolg von Maßnahmen, die vorsichtig umgesetzt und von einem möglichst engmaschigen Monitoring begleitet werden. Für eine pessimistische oder „fatalistische“ Einstellung hinsichtlich unserer positiven Steuerungsmöglichkeiten von prekären Entwicklungen in Ökosystemen besteht daher immer weniger Anlass. Als problematisch erweist sich hierbei eher ein immer wieder zu beobachtender Mangel an politischem und administrativem Willen (Governance), die notwendigen Umweltmaßnahmen „sensibel“ und konsequent durchzuführen, da einer solchen Umsetzung oft ökonomische Interessen und Konflikte im Wege stehen. Hinzu kommt, dass Ökosysteme sich nicht an nationale Grenzen halten (man denke nur an das globale Klimasystem) und daher inter- und transnationale Einigungen erforderlich machen, die bisweilen nur unter großen Anstrengungen zustande kommen (wofür die schwierigen Aushandlungsprozesse etwa über eine weltweite Begrenzung der Kohlenstoffemissionen auf den internationalen „Klimagipfeln“ ein beredtes Beispiel liefern).

Im Hinblick auf die grundsätzlich unzureichende Prognostizierbarkeit des künftigen Verhaltens von komplexen Systemen (wozu natürlich auch die sozialen Humansysteme gehören) können wir festhalten: Jede Maßnahme, die in komplexe Systeme interveniert, besitzt immer auch einen gewissen „experimentellen Charakter“, da nun einmal nicht alle möglichen Folgen eindeutig prognostizierbar sind: denn das, was sich an einer Stelle günstig und vorteilhaft auswirkt (etwa bei der Verbesserung des Ertrags einer Feldfrucht), das kann an einen anderen Stelle des ökologischen Systems (etwa beim Klima) mitunter recht negative Folgen zeitigen. Und da es sich hier ja um „Realexperimente“ und nicht um Laborversuche handelt, deren Erfolg grundsätzlich von Kontingenz (Zufallsereignissen) bedroht ist, müssen die Umweltmanager mit der gebotenen Vorsicht und schrittweise vorgehen (sukzessiv und zyklisch), um die „Rückholbarkeit“ der Effekte zu gewährleisten; wozu etwa ein fortlaufendes Monitoring unverzichtbar ist. Komplexe dynamische Systeme sind keine „trivialen Maschinen“, deren Funktionsweise man in und auswendig kennt und technisch relativ leicht beherrschen kann, sondern ihr Verhalten gleicht eher dem von „autopoietischen Lebewesen“ (H. Maturana und F. Varela), wo stets gewisse „Freiheitsgrade“ mitgegeben sind.*10* Was z.B. jeder Obstbauer weiß, wenn er sieht, wie dieselben Obstbäume auf nur geringfügige Änderungen in den Umweltbedingungen oft extrem unterschiedlich reagieren können (z.B. bei leichten Schwankungen in der Umgebungstemperatur oder in der Menge der verwendeten Düngemittel oder je nach der Art des Baumschnitts usw.). Diese „Sensitivität“ von Systemen (seien dies z.B. einzelne Pflanzen oder komplexe Ökosysteme) gegenüber geringen Schwankungen bei wichtigen Parametern ist charakteristisch für das Verhalten von „offenen“ Systemen (auch wenn der berühmte „Schmetterlingseffekt“ nicht gar so oft auftritt, wie man einstmals angenommen hatte).

*10*Unter „Autopoiese“ versteht man die „Selbstherstellung“ und Selbstreproduktion aller physiologischen Prozesse und deren Produkte innerhalb des operational geschlossenen Stoffwechsels eines Lebewesens. Denn lebende Systeme sind stets so organisiert, dass das Ganze des Systems und alle seine Bestandteile sich rekursiv und wechselseitig produzieren und erhalten. Hierbei kommt es gewissermaßen zu einem „produktionalen Kreislauf“ aller biochemischen Komponenten des Organismus, wie man bereits bei einem Einzeller beobachten kann. Natürlich spielen hierbei auch „Regulatoren“ (Gene und andere biochemische „Attraktoren“ und „Ordnungsparameter“) auf verschiedenen Hierarchieebenen eine Rolle (vgl. Matura/Varela 1980).

6.1.2.4. Komplexität, Gleichgewicht und Stabilität

Auf keinen Fall – und auch dies einzusehen fällt dem Alltagsbewusstsein schwer – darf man „Komplexität“ (i.S. einer hochsensiblen Interaktion zwischen den Systemkomponenten) mit „Kompliziertheit“ (der Anzahl der Systemkomponenten) verwechseln: schon ein scheinbar einfaches physikalisches System wie ein Doppelpendel kann sich in seinem Verhalten als überraschend komplex, d.h. höchst variabel erweisen. Und auch in Ökosystemen ist besonders dann, wenn deren Stabilität aus dem Ruder zu laufen droht, die Anzahl der möglichen „Entwicklungspfade“, die diese Systeme evolutiv einschlagen können, manchmal unüberschaubar groß. Doch wiederum darf hier „Stabilität“ nicht mit „Gleichgewicht“ verwechselt werden*11* da sich bei Ökosystemen (aber auch schon bei einzelnen Lebewesen) deren Stabilität allenfalls einem „Fließgleichgewicht“ verdankt: ja, man sagt sogar, dass sie sich (thermodynamisch betrachtet) „fern ab vom Gleichgewicht“ organisieren und stabilisieren, indem sie die Entropie (die Tendenz zur Unordnung) in ihrem Inneren fortlaufend so „umlenken“ (kanalisieren), dass sie das Gegenteil bewirkt: nämlich Strukturen aufzubauen und zu erhalten; der „entropische Energiefluss“ durch das System hindurch wird von dem System nach seinen eigenen Operationsregeln so „gemanagt“, dass die Maximierung der Entropie gerade dadurch zustande kommt, dass der Energiefluss auf seinem Wege fließoptimale Strukturen hervorbringt (so wie die bekannten bienenwabenförmigen Konvektionszellen bei der „Bénard-Konvektion“ in dünnen Flüssigkeitsschichten). Dies wirkt auf den ersten Blick paradox, weil es unserer Alltagsintuition widerspricht, ist aber (physikalisch gesehen) ein vollkommen logischer und kausal determinierter Vorgang.